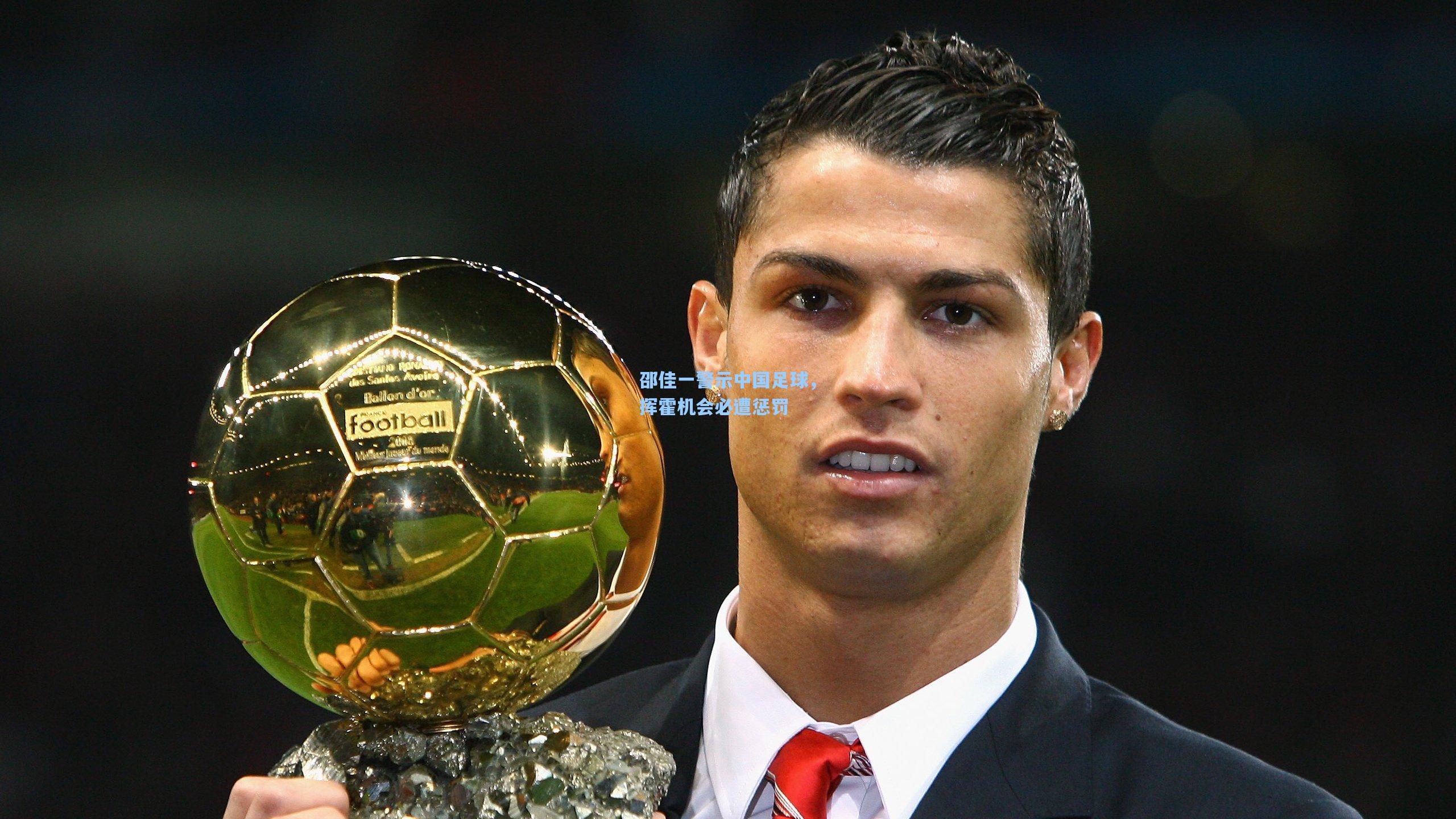

北京——在昨日下午结束的一场关键对决中,前国脚、现足球评论员邵佳一在赛后分析中一针见血地指出:“当你有很多机会却没有把握住的时候,会受到惩罚。”这番言论迅速在足球界引起强烈共鸣,成为对本场比赛结果最精准的注脚。

这场备受瞩目的较量中,主场作战的北京国安队在占尽优势的情况下,屡次浪费破门良机,最终被对手在比赛尾声阶段完成致命一击,以0-1的比分吞下失利的苦果,这场比赛的过程与结果,完美印证了邵佳一的观点。

机会泛滥与进球荒

技术统计显示,主队全场完成23次射门,其中11次射正门框范围内,还获得了7次角球机会,控球率更是达到惊人的68%,这一切优势都未能转化为一个进球。

“这样的数据放在任何一场比赛中都应该是一场大胜,”邵佳一在解说时分析道,“但足球就是这样残酷,它不会因为你创造了多少机会而奖励你,只会因为你把握住了多少机会而给你相应的回报。”

比赛第18分钟,主队前锋获得单刀机会,却将球直接射向对方门将怀中;第33分钟,一次空门机会被不可思议地踢高;第55分钟,点球被对方门神扑出...一次次机会被挥霍,场上球员的表情逐渐从自信变为焦虑。

历史教训与足球真理

邵佳一作为中国足球的资深人士,对这种情况有着深刻体会,他回忆道:“这不是某一场比赛的特例,而是贯穿我们足球发展的老问题,从俱乐部到国家队,我们多少次因为浪费机会而付出沉重代价?”

2004年亚洲杯决赛、2015年亚洲杯四分之一决赛、2018世界杯预选赛...中国足球有太多这样的痛苦回忆——占据优势却因效率低下而惨遭淘汰。

“足球比赛的本质就是机会的创造与转化,”邵佳一继续解释道,“强队与弱队的区别往往不在于创造了多少机会,而在于转化机会的效率,这就是为什么数据上占优的球队不一定能赢得比赛。”

国际足坛这样的案例不胜枚举,2012年欧冠决赛,拜仁慕尼黑全场占优却输给切尔西;2018年世界杯,德国队小组赛对阵韩国队时狂攻未果反被绝杀——都是浪费机会受到惩罚的经典战例。

心理因素与技术短板

为什么中国球队总是陷入“得势不得分”的怪圈?邵佳一认为这既是技术问题,也是心理问题。

“在训练中,我们的球员可能能够很好地完成射门,但在比赛高压环境下,技术动作就会变形,决策能力就会下降,”他分析道,“这需要心理辅导和高压训练的双重干预。”

科学研究表明,足球运动员在射门时的决策过程只有0.3-0.5秒,这意味着射门能力是一种高度自动化的技能,必须通过千万次重复训练形成肌肉记忆。

“我们的青训在这方面存在不足,”邵佳一指出,“年轻球员在基础阶段没有获得足够的高质量射门训练,导致成年后在高水平比赛中把握机会能力不足。”

解决方案与未来展望

针对这一问题,邵佳一提出了多项建议:首先是在青训体系中加大实战化射门训练的比重;其次是引进先进的数据分析系统,帮助球员提高决策能力;第三是加强心理训练,提高球员在高压环境下的表现水平。

“现代足球已经越来越精细化,机会转化率成为衡量球队实力的关键指标,”邵佳一说,“欧洲顶级俱乐部都有专门的机会转化分析团队,从跑位、射门角度、发力方式等各个细节进行优化,这是我们急需跟上的。”

中国足协已经开始关注这一问题,在最新推出的青训大纲中,特别强调了进攻效率和机会把握能力的培养,一些中超俱乐部也开始引进先进的数据分析系统,帮助球员提高门前效率。

文化层面的思考

邵佳一还从文化角度分析了这一问题:“我们的足球文化有时过于强调过程而不是结果,打出漂亮足球是重要的,但足球比赛的最终目的是获胜,我们需要在青训阶段就培养球员对进球的渴望和把握机会的冷酷。”

他对比了不同国家的足球文化:“在一些足球发达国家,前锋从小就被灌输‘错过机会是犯罪’的理念,这种对效率的极致追求,正是我们所欠缺的。”

邵佳一的警示不仅适用于一场比赛,更是对中国足球整体发展的谆谆告诫,在足球世界里,机会来之不易,挥霍机会必然受到惩罚,这是不可违背的竞技规律。

随着中国足球继续推进改革进程,提高机会转化能力应当成为各级球队的重点工作,只有学会把握机会,中国足球才能在关键时刻赢得应有的胜利,而不是一次次吞下“得势不得分”的苦果。

这场比赛已经结束,但邵佳一的忠告应当长鸣:在足球场上,创造机会只是前提,把握机会才是决定胜负的关键,任何忽视这一真理的球队,都将在竞技体育的残酷法则面前付出沉重代价。